它摔倒了,全场安静三秒钟。当它爬起来的那一刻,大家的情绪被深深触动。

上周五,在一场篮球比赛的中场表演中,观众们见证了两位“特别选手”的较量——两个真人大小的机器人,穿着护具、模仿人类的拳击动作,一拳一脚都来得有板有眼。

最开始观众还只是觉得新奇,但看到他们你来我往、招式不断,许多人不由自主鼓起掌来。正打得激烈的时候,其中一个机器人突然被击倒,硬生生摔在地上。

那一刻,大家的心里都在想:是不是坏了?是不是要上人了?

没想到,那个倒地的机器人居然开始缓缓挣扎,手肘撑地,身体晃了一下,居然自己站了起来,重新摆好架势,继续比赛。

这不是简单的动作秀,能从地上自己爬起来,不是靠大动作的蛮力,而是靠一个关键部位——灵巧手。

很多人理解机器人的进步,会先想到走路更稳、识别人脸、会说话。但真正让机器人与人类生活“接轨”的,不是会走,而是会用手。

拧瓶盖、拿钥匙、搬咖啡、从兜里掏卡……这些动作人类下意识就完成了,但机器人要实现这一切,靠的是一个部件——灵巧手。

这东西不是简单的机械爪,而是要让“手指”拥有多个关节,还得知道什么时候轻拿、什么时候使点劲。拎杯子不能捏碎,拿纸巾又不能滑落,这背后涉及的,是微型电机控制系统、实时传感器反馈和高精度算法的协同。

有工程师说得直白:做出好灵巧手的难度,不比做出能走路的机器人低。

据不完全统计,2023年全球灵巧手销量已经超过66万只,市场规模达15亿美元。而在整个人形机器人中,灵巧手的成本占比高达30%左右。也就是说,它不是配件,是核心模块之一。

国外大厂一套能卖到200多万元人民币,贵的不是材料,而是背后那一整套复杂的控制逻辑和高精度部件,尤其是电机、传感器、算法这三大件。

电机方面,有企业开始量产高精度的空心杯电机,尺寸小、效率高,适合手指关节级别的精细动作;

控制算法方面,团队开发出适应多场景的操作策略,使机器人在仓储、服务、工业制造等多种环境中表现出功能。

价格方面,国内灵巧手普遍几万到十几万,不到国外大厂的零头,也让越来越多制造企业愿意试用国产方案。

国产灵巧手,已经不再是“实验室里的展示品”,它们开始出现在装配线、分拣中心、服务机器人中,实打实干活。

这类高精动作,看起来是电机在动、算法在算,但中间必须有一样东西:精确时序的控制信号。

要实现这种协调,每个动作的电机驱动都需要严格同步——这时候,晶体振荡器就是控制板上不可或缺的一部分。

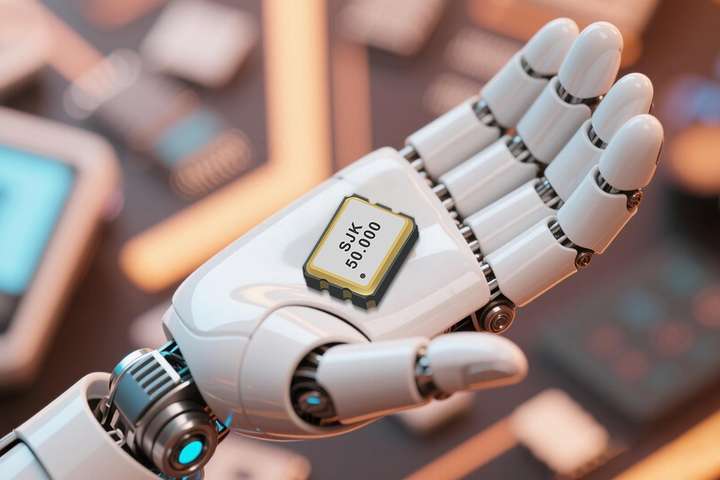

比如我们在多个国产灵巧手控制系统中看到的 SJK晶振产品,提供高稳定频率输出,保证控制指令不出错、不延迟,哪怕是微秒级的时序要求也能满足。这类产品通常支持多封装选择,比如贴片式的3225/1210系列,频率从8MHz~200MHz都有对应方案,适配各类主控与驱动模块。

机器人“爬得起身”,背后少不了这些基础但关键的小部件在支撑。

这几年,国产机器人的竞争焦点,已经从“能否行走”转向了“能否完成精细作业”。

而在这场技术升级的背后,那些曾被忽视的关键零部件——晶振、电机、减速器——正逐渐成为产业链的关注重点。

因为一个能稳定运行的机器人,依赖的并非单项技术突破,而是整个产业链的成熟与协同

时间:2025-07-16

时间:2025-07-16  来源:

来源: